2021年7月12日,汕头市龙湖区人民政府办公室印发了《龙湖区集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》(以下简称应急预案)。现解读如下:

一、编制应急预案的背景、目的、依据、适用范围

1.编制背景

2012年3月31日,原环境保护部下达了《集中式饮用水水源环境保护指南(试行)》,其中明确了饮用水源地环境风险源包括固定风险源、流动风险源和其他风险源,并提出了风险管控的相关要求。

2014年4月24日,修订后的《环境保护法》第四十七条规定,“各级人民政府及其有关部门和企业事业单位,应当依照《中华人民共和国突发事件应对法》的规定,做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作”。

2018年4月4日,原环境保护部发布了《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南(试行)》,明确了集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案工作内容和方式。

2021年1月11日,汕头市人民政府发布了《汕头市集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》,明确了汕头市预防和应对集中式地表水饮用水水源地突发的污染事件,及时有效处理对集中式地表水饮用水水源地构成威胁或造成污染的各类突发污染事件的具体工作内容及要求。

为降低龙湖区集中式饮用水水源地水质因突发环境事件而受到的影响,龙湖区新津河、梅溪河、外砂河集中式饮用水水源地突发环境事件应急预案工作。

2 .编制目的

为切实加强预防和应对集中式地表水饮用水水源地突发的污染事件控制能力,保障城市供水安全,及时有效处理对集中式地表水饮用水水源地构成威胁或造成污染的各类突发污染事件,减轻事故造成的危害,保障公众生命安全、环境安全和财产安全,维护社会稳定,促进社会和经济的全面、协调、可持续发展,按照生态环境部《关于发布〈集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南(试行)〉的公告》(生态环境部公告2018第1号)的要求,根据《汕头市集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案》(汕府﹝2021﹞3号)的精神,结合我区实际,制定本预案。

3.编制依据

本预案依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《危险化学品安全管理条例》、《饮用水水源保护区污染防治管理规定》、《突发环境事件信息报告办法》、《突发环境事件调查处理办法》、《突发环境事件应急管理办法》、《城市供水水质管理规定》、《生活饮用水卫生监督管理办法》、《水污染防治行动计划》、《广东省水污染防治条例》、《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南》等相关规定编制。

4 .适用范围

预案适用于龙湖区行政区域内发生的,涉及因固定源、流动源、非点源突发环境事件以及水华灾害等事件情景所导致的集中式地表水饮用水水源地突发环境事件。

二、主要内容

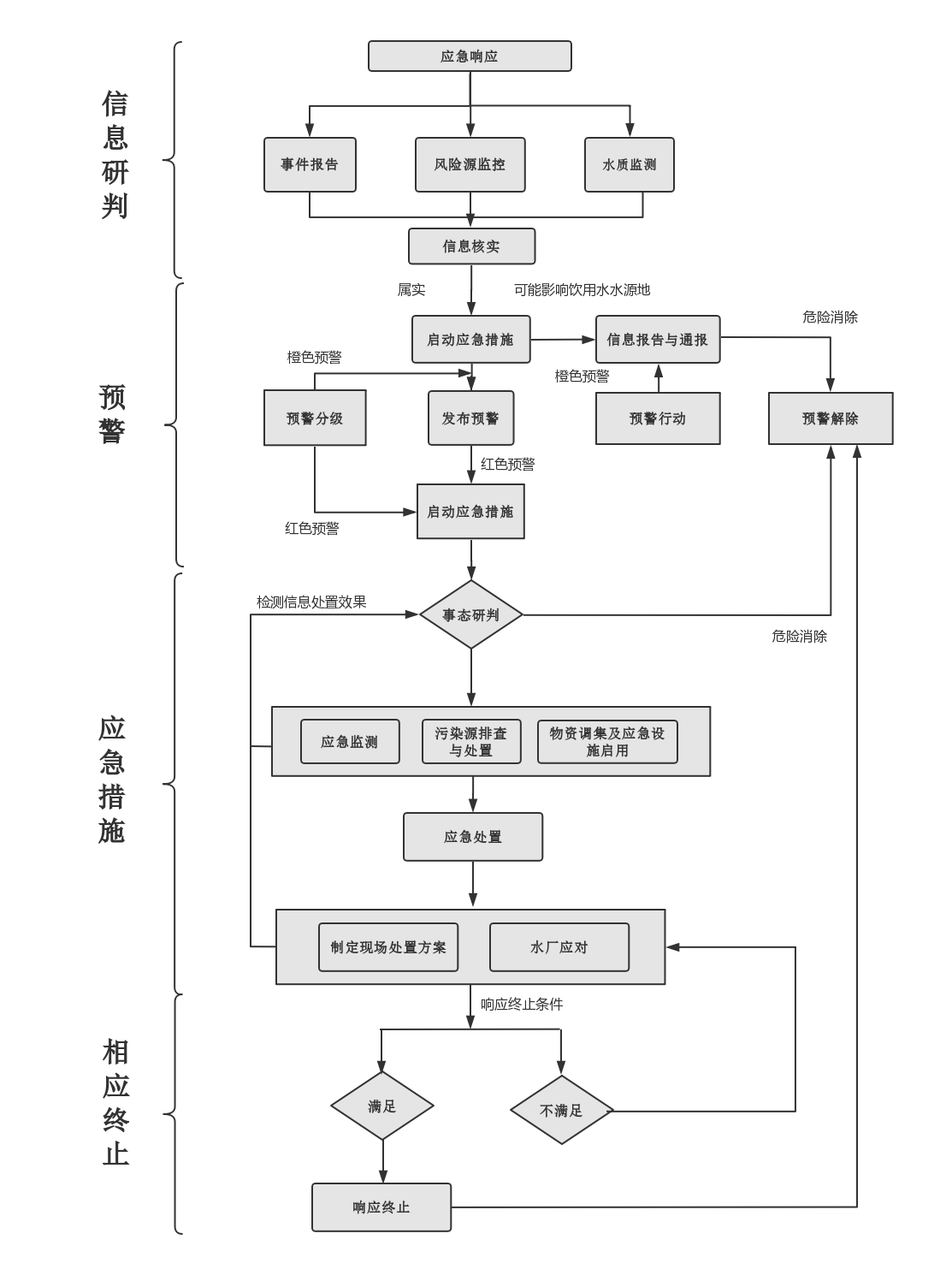

为应对龙湖区集中式地表水饮用水水源地可能发生的突发环境事件,采取相应的应急准备措施,并在发生紧急状态后作出响应,以减少环境影响,制定了本应急预案,主要内容包括:总则、工作原则、组织机构及职责、监测预警、应急响应与处置、后期处置、应急保障、表彰奖励与责任追究、预案的管理和更新、预案的实施和生效时间。如图表:

三、工作原则

1.以人为本,积极预防。把保障人民群众生命财产及环境安全作为首要任务,最大限度地减少突发环境事件造成的危害;建立环境事件风险防范体系,加强对危险源和潜在危险源的监督管理,提高环境事件防范和处理能力。

2.统一领导,分类管理。在市政府的统一领导下,建立健全部门配合、上下联动的应急响应机制,针对不同原因所造成的突发环境事件的特点,实行分类管理,充分发挥政府各职能部门的专业优势,及时、有效应对突发环境事件。

3.落实责任,先期处置。龙湖区人民政府统一负责突发环境事件的应对工作。落实生产经营单位的环境安全主体责任,由于生产经营单位原因造成的突发环境事件,生产经营单位应当按照应急预案进行先期处置,并报告当地政府、生态环境部门和相关主管部门。

4.部门联动,社会参与。建立和完善部门联动机制。有关部门在接到突发环境事件报告后,要及时通报同级生态环境部门;充分发挥部门专业优势,共同应对突发环境事件;实行信息公开,建立社会应急动员机制,充实救援队伍,提高公众自救、互救能力。

5.依靠科技,规范管理。坚持依靠科技,积极鼓励环境应急相关科研工作,重视环境应急专家队伍建设,努力提高环境应急科技应用水平,建立科学有效的应急机制,使应急管理工作规范化、制度化、法制化。

四、对文件中的关键词、专业术语及社会公众可能误解、质疑的内容进行诠释

1.集中式地表水饮用水水源地

指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模(供水人口一般大于 1000 人)的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同,可分为河流型水源地和湖泊(水库)型水源地。

2.饮用水水源地

指国家为防治饮用水水源地污染、保障水源地环境质量而划定,并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。饮用水水源地分为一级保护区和二级保护区,必要时可在水源地外划定准保护区。

3.地表水饮用水水源地风险物质

指《地表水环境质量标准》中表 1、表 2 和表 3 所包含的项目与物质,以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目与物质。

4.饮用水水源地突发环境事件

指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素,导致水源地风险物质进入水源地或其上游的连接水体,突然造成或可能造成水源地水质超标,影响或可能影响饮用水供水单位正常取水,危及公众身体健康和财产安全,需要采取紧急措施予以应对的事件。

5.水质超标

指水源地水质超过《地表水环境质量标准》规定的Ⅲ类水质标准或标准限值的要求。《地表水环境质量标准》未包括的项目,可根据物质本身的危害特性和有关供水单位的净化能力,参考国外有关标准(如世界卫生组织)规定的浓度值,由市、县级人民政府组织有关部门会商或依据应急专家组意见确定。超标项目对应推荐处理技术表如下: